16 февраля ушел в бездну наш великий мудрец Григорий Соломонович Померанц. В бездну, страх перед которой он одолел еще молодым. Да, собственно, он всегда и жил в ней. И человек ему был интересен в своем отношении к бездне. Когда он первичен, подлинен. Пока XXI век обнажает, в основном, близкое духовное дно, которые многие принимают за свод. Но даже упершийся в него современный человек – вторичный, третичный, четвертичный, условный, фиктивный, фейковый - тоже выражает некоторое отношение к бездне.

Хотя вовсе не он и не лица, которые «ночуют» в выключенном в телевизоре, чтобы сразу появиться после нажатия кнопки, не имена, которые отмечают миллионы кликов в Сети, претендуют на звание человека XXI века. Все-таки это – Григорий Померанц, другие «первичные», успевшие прихватить небольшой отрезок нового столетия: Владимир Библер, Андрей Брушлинский, Александр Панченко, Сергей Аверинцев, Владимир Топоров, Михаил Гаспаров, Арон Гуревич, Елеазар Мелетинский, Феликс Михайлов, Георгий Гачев, Александр Пятигорский, Вячеслав Глазычев, ныне здравствующие Вячеслав Иванов, Владимир Зинченко, Леонид Баткин, Ольга Седакова… Люди без дна. В их мыслях нашлось место нашему веку, который еще не сотворили, и работе подготовившей его истории. Ими и будем довольствоваться, потому что это на данный момент – единственное, что придает ему какой-то смысл.

Впервые публикую полный текст интервью, которое Григорий Соломонович дал 2 года назад Илья Раскину для газеты «Известия». Илье – величайшая благодарность за текст и за доверие.

Владимир Кудрявцев

Очень трудно осознать: Померанц помер… Казалось, что он вечен. Попытка осознания его жизни наполняет смыслом затертую банальность: в России нужно жить долго…

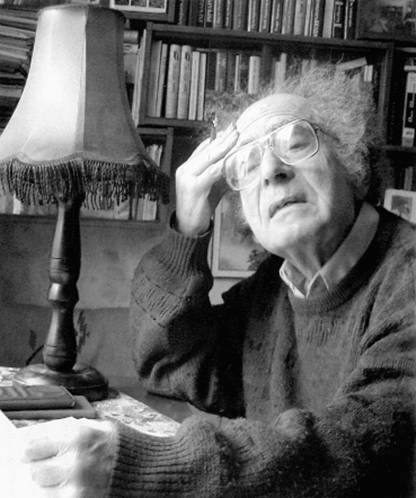

Жизнь Григория Померанца, да и сам он – вопиющее противоречие. Человек, живущий не во времени, а в вечности, не от мира сего (живущий среди мудрецов библейских и древнегреческих, Индии и Китая) – именно время, в которое его окунула судьба, он выразил как мало кто. С виду маленький, тщедушный, с душой чувствительной, ранимой – но и с несгибаемым духом – что позволило ему не только выжить во множестве передряг, но и, в результате, – победить время и невзгоды.

Есть такое понятие: «случайность рождения». Почему я (именно я) появился на свет именно здесь, именно сейчас? Или не «почему», а «зачем»? Если этот вопрос – не полусонная греза, если он всерьез мучает, не отпускает – человек становится философом (не обязательно при должности и звании). Григорий Померанц в этом смысле – философ образцовый. Ему удалось всей своей жизнью разрешить противоречие между конечным и бесконечным, временем и Вечностью, необходимостью Бытия и случайностью существования.

Существование окончено. Бытие продолжается.

Илья Раскин

ЗЫБЬ И РЯБЬ НА ПОВЕРХНОСТИ ВРЕМЕНИ [1]

И.Р.

- Григорий Соломонович, однажды Вы сказали, что не принадлежите ни к одному из ныне живущих поколений. Представляю себе картину: Вы – динозавр, наблюдающий эволюцию млекопитающих. Похоже?

Г.П.

- Похоже. Правда, я, скорее, ощущаю себя птицей, наблюдающей за поведением рептилий. Шутка.

И.Р.

- Это, конечно, вид сверху. И какая же картина открывается?

Г.П.

- Трудно сказать. Вообще, ни в какое поколение я в полной мере не попадал за исключением войны. В войну, где-то на переломе 42-43 годов я вжился в свое место в армии и почувствовал себя «своим», и эту армию почувствовал своей, и до конца войны я жил с этим чувством. Именно во время войны я «каплей лился с массами». Это тянулось года два. Кончилось тем, что в 46 году меня исключили из партии за антипартийные высказывания. Я три года ждал, когда же меня посадят. Что и произошло в 49 году.

Совершенно неожиданно моей любимой книгой стала книга, которую от меня потребовали читатели. Я сперва от них отмахивался, потом согласился и написал «Записки гадкого утенка». Именно там я окончательно сформулировал мое отношение к поколениям. Поколение, в общем, всегда шло на каком-то другом уровне, не на том, где я живу. Я еще лет в 16 начал выбиваться из своего поколения. И из-за этого всю первую половину жизни мне было трудно, за исключением войны. Там друзья, товарищи по оружию. А так я все время был таким гадким утенком.

И.Р.

- Со времени войны уже сколько всего прошло, несколько поколений. Они ведь много чем отличаются: во что одеваются, что едят, что пьют, что читают или не читают, какую музыку слушают, как отдыхают. Какая картина Вам «сверху» видится?

Г.П.

- Для меня главное то, на что ориентируется человек. На поверхностный уровень событий, впечатлений, или он всю жизнь пробирается в глубину. Наверное, особенность моя в том, что начиная с 16 лет меня тревожили вопросы, которые большинство окружающих совершенно не занимали. Мне было 16 лет, когда я, глядя в учебник тригонометрии, вдруг задумался. Там я встретил такое: тригонометрическая кривая ныряет в бесконечность, а потом как-то запросто оттуда выныривает. И я задумался: N, деленное на бесконечность, равно нулю. А N, умноженное на бесконечность, равно бесконечности. И если N, этот символ конечной величины, означает человека, если его поделить на бесконечность, то он равен нулю. И я почувствовал себя среди бесконечности вселенной, пространства и времени, равным нулю. Тогда я отложил это неприятное размышление на неопределенный срок. А срок этот кончился, когда я стал перечитывать «Анну Каренину» и натолкнулся на размышления Левина (то есть самого Толстого), который пришел в ужас при мысли об отношении человека к бездне. Он готов был повеситься, застрелиться, потому что не мог вынести этого мучения. Я тогда занялся медитацией, чтобы преодолеть это чувство равности нулю. Это было в начале 38 года, когда можно было подумать о другом, как вы понимаете. Я ходил тогда каждую неделю в музей новой западной живописи и приходил в себя перед Ренуаром, Моне, Пикассо… Приходил в себя от того, что было вокруг.

Медитировал, размышлял о том, что такое человек, если он окружен бесконечностью? Однажды случилось озарение, я нашел слова, которые меня успокоили. Поначалу я думал, что слова эти случайные, неважные, но озарение было подлинное. И это мне пригодилось еще через четыре года. После тяжелого ранения я снова попал на фронт. Меня послали выполнять какое-то задание. Недалеко от нас кружились «Хейнкели» и бросали довольно тяжелые бомбы – как раз в то место, куда я шел. Я был оттуда в двух или трех километрах, но меня охватил жуткий страх. В течение получаса во мне колотилось паническое чувство ужаса, которого не было в первом бою. Это было то, что я потом назвал психической травмой ранения. Я потом встречал у многих людей похожую психическую травму ареста. Я тогда лег на землю. И чувствовал, что это нелепость, этот страх, ведь бомбили в двух-трех километрах. И тогда я сказал самому себе: я не испугался бездны пространства и времени – чего же я буду бояться семи «Хейнкелей»? И эта фраза вытянула из памяти то чувство озарения, которое было в результате моей трехмесячной медитации. И в течение примерно трех минут страх растаял во мне, как кусок сахара, брошенный в горячий чай. И дальше всю войну я прошел, легкий трепет страха вызывал во мне это чувство полета над страхом… И уже потом, время спустя я нашел слова для описания этого чувства. Кажется, я нашел подходящие образы у Андрея Тарковского. Вы помните «Солярис»? Вот такой океан, который может принимать любые формы…

И.Р.

- И все-таки, возвращаясь к теме поколений. Вы говорите, что в каждом поколении очень мало людей, стремящихся в глубину. Но во всяком поколении люди очень разные, очень разных судеб, часто это люди просто несовместимые – и при этом они всегда могут друг друга опознать, по своей «поколенческой» принадлежности. Как это происходит, по каким признакам?

Г.П.

- Как вам сказать. На войне судьбы у людей были разные. Недавно я натолкнулся на публикацию стихов моего почти что ровесника. Родился он в 21 году, на войне попал в плен, пробыл в плену года три. Выжил, после его осудили за измену родине, был на лесоповале. Остался в Казахстане, куда его занесла судьба. Каким-то образом у него восстановились контакты с его родиной, с Ульяновском. Издал стихи, прекрасные стихи, в которых он сквозь свой опыт рассматривает все события. Очень интересно. Судьбы – это одно. Индивидуальность – это другое. Во время войны, например, один офицер признавался, что каждый раз, когда приходилось бывать на переднем крае, это вызывало у него чувство ужаса. Я никак не мог ему передать, что у меня этого чувства нет, у меня возникает легкое чувство тревоги. Как правило, на переднем крае это вырабатывалось у каждого человека. Более или менее быстро. И возникала какая-то общность людей переднего края. Но потом эта общность распадается, у людей опять разные судьбы…

И.Р.

- А если обратиться к поколениям послевоенным, к тем, которые как-то себя проявили во второй половине ХХ века. Вы можете, как говорится, на глаз, навскидку, по каким-то признакам различать людей разных поколений? Ну, хотя бы тех, которых очень условно именуют «шестидесятниками», «семидесятниками», прочими «десятниками»?

Г.П.

- Да, я очень точно определяю поколение 30-х годов. Оно все было постепенно охвачено чувством ужаса – те, которых еще не посадили. Потом был особый тюремный опыт у десятков миллионов людей. Не буду его анализировать – одних ломали, у других это вызывало чувство сопротивления, они даже крепче выходили, но в основном людей ломали. Но если взять тех, кто оставался на воле – это было чувство «моя хата с краю, я ничего не знаю». Эта поговорка в конце 30-х годов обошла всю Москву. Совершенно другое настроение возникло… не общенародное, но в том кругу, в который я попал после лагеря… вернулся в Москву, вернулись посаженные после войны… сравнительно быстро умер Сталин, начались освобождения. Возник какой-то круг людей, имевших этот опыт и не имевших еще законченного мировоззрения. И, я бы сказал, для этого круга, в котором я тогда был, можно назвать его свободомыслящей интеллигенцией, для этого круга была характерна одна общая черта. От советского мировоззрения или остались какие-то рудименты, или оно совершенно было разрушено. На место советского постепенно вставало религиозное мировоззрение, но его еще не было. Ведь какая была ситуация. Когда я после смерти моей первой жены искал Евангелие, то ни у одного из моих друзей его не нашел. Тогда чем-то вроде религиозного авторитета для нас стал авторитет поэтический. Еще жившие тогда Пастернак, Ахматова заняли такое место в нашем мировоззрении, какое впоследствии все больше и больше занимал Антоний Сурожский. Это был период, когда эстетический идеал заменял религиозный.

А потом постепенно, в следующем поколении возникала новая общность, и так было несколько раз. Но это все, мне кажется, перемены на поверхности. Более глубокое – это чувство недостоверности, хрупкости всех единств, возникавших на основе поверхностных переживаний, вкусов и так далее. Вот сейчас, например, телевизор создает общую «психологию покупателя», которому рекламируют разные вкусные, хорошие вещи, и возникает желание их купить. Это массовая психология. В то же время существует меньшинство, которое ищет чего-то глубокого, которое остается достоверным при всех переменах. Вот я сейчас, после последнего семинара, увидел наплыв молодежи. И я увидел целую толпу, которая была в восторге оттого, что наш разговор с Зинаидой Александровной [2] идет на какой-то глубине, и совершенно не касается того, чем заняты массы. Одно дело –массовая психология потребительского общества, другое дело – психология меньшинства, которое ищет духовную глубину, на которую может опираться наша жизнь. И в каждом поколении есть несколько вариантов. Единство поколений в какой-то мере создавалось такими событиями, как война, да и это не достоверно, потому что скрытно существовала психология очень широких слоев населения, которые ждали прихода немцев. Потому что они пережили коллективизацию, потому что у них отобрали все, чем они жили. Они готовы были с радостью принять… я знаю, это было. Все было очень неоднородно.

И.Р.

- У меня такое ощущение, что сейчас, в начале XXI века, Россия во многом вернулась в XIX-й. Опять спорят «славянофилы» и «западники», опять решается, вернее, опять не решается земельный вопрос, на больших дорогах завелись бандиты, в больших городах – герои и героини Достоевского… У Вас нет такого чувства?

Г.П.

- Нет. Конечно, в истории все время идут такие вот вихревые движения, некоторые моменты повторяются, но если взять дальше XIX века, скажем, XVII-й, то ничего общего не найдете, там было все совершенно другое. Повторение того, что было в XIX веке – кое-что повторяется, но… как вам сказать… не с той яркостью, очень все вторично. Это типично для нашей эпохи, что не столько рождается из внутреннего опыта, заново, как в XIX веке рождались и западничество, и славянофильство, когда это рождалось впервые… А сейчас люди просто нашли что-то в прошлом, что им понравилось, и подхватили. Вторичность, вторичность. Вот разве что нынешняя тяга к рвачеству и накопительству не вторична, она совершенно натуральная, первобытная. Этой жадности раньше не было в России, не было.

И.Р.

- А когда эта жадность возникла, развилась? Она ведь не с неба упала?

Г.П.

- В истории советского режима шло постепенное гниение, разложение всех идеалов. И оно так легко рухнуло, потому что глубоко подгнило. И что же осталось? Осталось желание преуспеяния, и все. До меня дошел такой факт. В самом начале перестройки один деятель этой перестройки попросил одного знакомого – не сможет ли он передать за границу его матери 200 тысяч долларов. Так, мимоходом. Почему не состоялась наша перестройка? Потому что не нашлось группы… ну, два-три человека было честных… Гайдар, видимо… Но они страшно легко поддавались на искушения наиболее грубых соблазнов. Это результат гниения идеологии, гниения всяких идей. Из под этой гнили и вылезла жадность.

И.Р.

- А из послевоенных поколений Вам кто-то ближе, кто-то от Вас дальше? Или все одинаково далеко?

Г.П.

- Из людей, вышедших на арену… после войны я сразу в лагерь попал. Тут возникло чувство солидарности с теми, кто попадал по 58-й статье. Что мне нравилось в тех, кто выходил на первое место – те поэты, писатели, которые пытались сбросить с себя труху уже сгнивших идей, опираться на какие-то более глубокие ценности… Мне нравился Сережа Аверинцев. Это совершенно уникальное явление. Он был зачат стариком дореволюционной формации. Вырос в совершенно дореволюционной по своему духу семье и продолжил дореволюционную историю русского духа.

И.Р.

- Вас интересуют только индивидуальности, а не поколения?

Г.П.

- Меня интересуют люди, живущие настоящей жизнью. А настоящая жизнь – это поиски глубины. Некоторые фигуры из прошлого привлекают тем, что они жили чем-то более чистым и глубоким, чем наши прямые современники. Задним числом мы находим, что Серебряный век не такой уж бесспорный, не такой уж серебряный… Можно на Сервантеса и Шекспира ориентироваться век за веком. Можно и на Толстого и Достоевского ориентироваться век за веком. Причем в разных странах. Вообще, я вам скажу: поколения – это те книги, которые люди читают. Читали одни книжки, потом стали другие книжки читать…

И.Р.

- А из писателей последних времен Вы можете кого-то выделить?

Г.П.

- Мне кажется, интересны дневники Пришвина. Андрей Платонов, например.

И.Р.

- А из нынешних никого не замечаете?

Г.П.

- Если подумать, я их вспомню.

И.Р.

- Скажите, а случается испытывать ностальгию по какому-нибудь времени?

Г.П.

- Я попал в общество, складывавшееся из а) вернувшихся из лагерей и б) некоторых недопосаженных. И была какая-то группа молодежи, тянувшаяся к нам. У меня была комната семь квадратных метров, один раз в нее уместилось 11 человек, причем в основном молодежи. Сидели на полу, на подоконнике. Это начиналось в году 54-55-м. Я вышел по «ворошиловской» амнистии еще в 53 году, но тогда еще климат духовный не изменился… Мне паспорт выдали, но в Москве не прописали. Я уехал работать учителем в станицу Шкуринскую, мне хотелось заниматься литературой. Когда вернулся в 56-м уже реабилитированным, то здесь уже было целое общество. Это было общество, в котором бродили какие-то основы нового мировоззрения. Мы страдали оттого, что Хрущев все время менял курс… После дела Пастернака я был настроен резко агрессивно против него. А потом, когда Никита позволил опубликовать «Один день Ивана Денисовича», я сказал: Никита сейчас сам работает на разрушение советской власти. И бог с ним, пускай болтается взад и вперед. Не будем ему мешать. Тогда появилось в «Правде» письмо, подписанное тремя академиками. О том, что надо признать исторические заслуги И.В. Сталина. Потом вышло другое письмо, которое подписали шесть докторов о том, что, наоборот, надо продолжать критиковать преступления Сталина. В этой обстановке Ю.А. Левада [3] собрал конференцию в институте философии. А я там работал на скромной должности, в библиотеке. Я раньше уже выступал, говорил несколько слов. Левада меня заметил. Ко мне прибежал Сенокосов [4] и предложил выступить на этой конференции на 20 минут. Я три недели готовился и выступил с речью, которая имела довольно большой успех. Она тогда обратила на себя внимание этого… кто тогда был председатель КГБ? Семичастный? Он позвонил в Академию наук и потребовал, чтобы они приняли меры, потому что это было антисоветское, с его точки зрения, выступление. Леваду вызывали по этому поводу, он сказал, что ничего подобного, выступление было строго в русле решений XX и XXII съездов. А на следующий день была молчаливая демонстрация на Пушкинской площади. Тогда опять позвонил председатель КГБ о том, что это те же люди, которые были в институте философии, они теперь собрались у памятника Пушкину, и настаивал, чтобы приняли меры. Опять Леваду вызывали, он опять отбрехивался. Очень перепуганный Гулыга [5], формальный руководитель семинара, побежал к Твардовскому, рассказал, что у нас очень тревожная обстановка. Твардовский принял текст моей речи в портфель «Нового мира». И председатель КГБ заткнулся, все-таки Твардовский был членом ЦК тогда еще. Веселое было время. Я некоторое время был в моде – наплевал кому надо в физиономию, и они ничего не смогли со мной сделать. И когда умерла Ахматова, был по этому поводу вечер, ко мне бросилась толпа женщин, просивших, чтобы я подписал книги, какие-то бумажки… На короткое время стал знаменитостью. Это был мой пробный шар. Ни один человек не сделал ничего подобного, за исключением Михаила Ильича Ромма. Он тоже выступил с речью против реабилитации Сталина. Потом он пригласил меня к себе, мы провели с ним вечер. Он передо мной, представителем младшего поколения, покаялся за то, что сделал какой-то страшный фильм, где толпа окружала Фанни Каплан, исходила ненавистью к ней. Говорил, что он это все делал от страха, боялся, что его самого посадят. Говорили о том, чтобы совместно работать, но, к сожалению, он очень скоро умер. Это был единственный человек, готовый пойти по пути, по которому я пошел. И я понял, что наше общество совершенно не готово к целенаправленному действию. И надо долго ждать, пока общество изменится. Я поддерживал движение диссидентов, подписывал несколько протестов. Один из этих протестов стоил мне защиты диссертации. Я всегда как-то внутренне связан с оппозиционными кругами. Хотя понимал, что общество не созрело ни для какого действия. В это время формировалась та часть послевоенного поколения, которая образовала круг диссидентов. Сюда же примыкали некоторые писатели, поэты, Самойлов, например. Некоторые стихи Окуджавы были в этом же духе. Он сначала был таким, неопределенным, а потом некоторые его стихи стали знаменем оппозиционной части общества.

Но эти все поколения, которые у нас возникали, были поколениями вторичными. В связи с отменой цензуры, возможностью читать Бердяева, Булгакова, Франка и так далее, шло, можно сказать, идейное перевооружение, перевоспитание, переобучение. Познакомились с Серебряным веком, познакомились с «Вехами», которые стали настольной книгой у многих. Речь не о том, что это поколение само выработало, а о том, что оно увлекалось то одним, то другим из прошлого. И постепенно ведущим стало возвращение к религиозному мировоззрению – это, мне кажется, общее направление процесса. Но это тоже не самостоятельное творчество, а возвращение к хорошо забытому старому. А ничего своего, оригинального я не замечал. Наиболее оригинальным явлением был Сергей Сергеевич Аверинцев. Повторю – он прямо продолжал дореволюционную традицию. Он никогда не был советским человеком. А, вообще, наши последние поколения – это зыбь и рябь на поверхности времени. Творческих поколений я не видел в послевоенное время – до сегодняшнего дня. Сейчас, возможно, кое-что вылезает, правда, условия очень неблагоприятные… а когда они были благоприятными? Я бы сказал, история русской литературы и связанной с ней мысли была совершенно блистательной в XIX веке. Мне попалась фраза Поля Валери, что русская литература XIX века сравнима с веком Перикла в Греции и Ренессансом на Западе. Тогда люди не переписывали что-то, не возвращались к каким-то книжкам… Это все первично, натурально. А сейчас вторично – повторяют какие-то чужие книжки, чужие мысли, и, в общем, это не очень интересно. Переосмысление классической литературы показывает, что у нас нет современных явлений, сравнимых с нашими титанами. Даже второстепенные писатели XIX века для нас более интересны, чем то, что вырастает сейчас.

Григорий Померанц с женой Зинаидой Миркиной в Норвегии.

[1] Полный текст интервью, которое мне довелось взять у Григория Соломоновича 11 февраля 2011 года. Тогда редакция «Известий» решила выпустить подборку материалов о различных «поколениях» советской истории (редакционным заданием объясняются задаваемые вопросы). Проект «поколения», в результате, не состоялся, а выдержки из интервью были опубликованы в «Известиях» под заголовком «Гадкий утенок вечности» (http://izvestia.ru/news/371692) – И.Р.

[2] З.А. Миркина – жена Г.С. Померанца.

[3] Левада Ю.А. – российский философ, социолог, впоследствии – создатель и руководитель ВЦИОМ, затем – «Левада-центра».

[4] Сенокосов Ю.П. – российский философ, историк философии, впоследствии – создатель Фонда философских и междисциплинарных исследований им. М.К. Мамардашвили.

[5] Гулыга А.В. – российский философ, историк философии, культуролог.

Читайте также:

Памяти Григория Померанца. Разум - сам себе закон

На развитие сайта