Мэр должен думать примерно так. Может быть, излагать для окружения, ближнего и дальнего, проще, но думать так. Сейчас на всех уровнях тиражируют и без того завязший в недалеких умах предрассудок: управление городом - это не политика, а латание крыш и труб. Правда, занимаются этим, в основном, когда прорвет. Мэр - не кровельщик, не сантехник и не аварийщик. Это - тот, кто соорганизует каждодневные действия первых, вторых, третьих, пятых, десятых под углом стратегических целей, внятно выраженных в политике городского развития. А не тот, кто обрекает город на жизнь от прорыва до прорыва, как подавляющее большинство городских голов России.

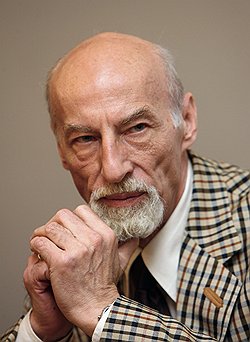

Вячеслав Глазычев: Агломерация - это договор

Недавний приезд в Ростов доктора искусствоведения, профессора и члена Общественной палаты Вячеслава Глазычева открыл цикл семинаров и конференций, запланированных руководством Ростовской области и региональным отделением Всероссийского совета местного самоуправления для специалистов донских муниципалитетов. Это интервью откроет серию материалов «Эксперта ЮГ» о развитии южнороссийских городов. — Сегодня в России, в том числе и на Юге, многие крупные города увлечены созданием агломераций. Насколько, на ваш взгляд, эти проекты продуманы и обоснованны? Глазычев В.Л.: Это мода, это нормально, но на самом деле реально созревших агломераций в России не так много. Назвать можно как угодно — важно, как всё это будет взаимодействовать. Кстати, в мире существует и другая форма, которая у нас вообще забыта — она называется конурбация, когда нет прямой физической связи городов, но есть зона их общих интересов. Такая конурбация налицо, скажем, в Челябинской области — два атомных города, Снежинск и Озёрск, два старопромышленных, Миасс и Златоуст, культурный центр Касли и общая система озёр. Вместе — это рынок труда, сопоставимый с губернской столицей, но это не агломерация, здесь должна быть умная договорная схема в общих интересах. Что значит заниматься развитием агломерации? Это просто схема чёткого, внятного и обоюдоинтересного заключения договоров, всё остальное — от лукавого. Есть мировой опыт — удачный и неудачный. В Торонто, например, правительство консерваторов предприняло попытку агломерировать территории лет 20 назад. В итоге разорили муниципалитеты — Торонто с позиции первого города Канады по качеству жизни скатился на 17-е. Подумали — восстановили договорную систему агломерации, в которую входят все муниципалитеты на ясных контрактах: понятно, кто что вносит, кто что получает от сотрудничества. Соответственно, возникло деление уровней, где осуществляется постоянная корректировка схем территориального планирования. — Кто должен заниматься управлением развитием агломерации? Как правильно организовать этот процесс? Глазычев В.Л.: Управлять развитием, честно говоря, ещё никто не научился. Можно задавать ему рамочную форму регулирования, прежде всего нормами. Но нормы в России живут своей жизнью — нормы сами по себе, жизнь сама по себе, так что это не единственная форма. Второе — это векторное развитие. Им можно пробовать управлять. Но это — тонкая настройка. Скажем, Ростов — культурный центр с хорошей традицией. А что сделано, например, с регулировкой цен на землю, чтобы развить здесь нечто вроде театрально-артистического кластера, так сказать, своего Сохо? Без этого крупного города сегодня не бывает. Осуществить это, не ограничив определённым образом прибыльность и не увеличивая капитализацию на длительный срок, невозможно. Это управляющее воздействие, но представьте себе, сколько должна сделать мэрия города, чтобы прийти к пониманию выгоды как сиюминутной, предвыборной, так и длинной. С длинным дыханием у нас работают пока плохо, но кое-где это есть. Гораздо меньший Томск сумел это сделать, фактически став самым студенческим городом в России. Следующее — нечего промышленности делать в Ростове. Москва сейчас тоже мучается с этим вопросом. Как вывести МИГ, например, или элементы аэрокосмического комплекса, которые в Москве были? Выдёргивать их, как морковку, означает погубить коллективы, преемственность и место. Далее — реперные точки, те ядра, которые обязательно должны быть в городе, на генплане они пока нивелированы. Карты качества городской среды — это тоже способ управления, когда вы точно определяете, где у вас главная дыра, а где, наоборот, назначать свидания, но это неудобно делать, потому что от дождя негде укрыться.Прощупывание большого города квартал за кварталом — это задача, которую решить обычными административными средствами невозможно — ни по деньгам, ни по срокам, ни по числу задействованных. Это — классическая задача для университета. Но это не линейное управление, когда говорят «есть!» и бегут что-нибудь делать, это формирование рамок, в которых должна клубиться собственная активность. Здесь ещё всем городам страны делать и делать. Подвижки кое-какие по некоторым городам есть — неплохо бы их изучать. — Чей опыт можно изучать Ростову? У нас есть своя специфика — например, не хватает земли и общественных территорий. Глазычев В.Л.: Не столько не хватает земли, сколько не хватает умения договориться с теми, кто является её держателями. С федеральной землёй сегодня можно кое-что делать через фонд РЖС (Фонд содействия развитию жилищного строительства. — «Эксперт ЮГ»), не всегда это легко, но это серьёзный рычаг, и им надо уметь пользоваться. А на городском уровне муниципалитет, отдающий землю, должен что-то в виде бонуса получить — это и есть форма договаривания, не коридорного, а контрактного. Культура такого контракта в мире отработана, ошибки и удачные случаи известны и каталогизированы. Значит, нужен институт развития города, когда мы говорим о миллионнике, тем более о Большом Ростове. — Кто должен инициировать его создание? Власть? Глазычев В.Л.: В головах начальства сидит одна мысль: денег нет и людей нет. Поэтому инициатором мог бы выступить, опять же, университет в связке с сильными экспертными общественными организациями — слава богу, они здесь есть. Это ресурс, не задействованный всерьёз, но он не собирается в административную конструкцию. Следовательно, нужно выстраивать здесь стратегию: как использовать человеческий и социальный капитал. Если мы эту задачу ставим и решаем, всё остальное нарастёт как мясо на костях, а кости есть. Вообще, привычка договариваться в легальном поле — не самая у нас распространённая, и этому надо учиться. Пока к этому шаг за шагом подошли лишь несколько регионов России — Ростовской области среди них нет. В частности, никакого Южного университета пока нет, это химера — кстати, в отличие от Екатеринбурга, где федеральный университет формируется по-настоящему. Там вузы стремились к этому, это их проект, его продавливали — решение не было навязано сверху. ЮФУ на самом деле — важнейшая штука, но как университет он просто ещё не состоялся, и проекта его я пока не вижу. — Вы сказали, что в Ростове нечего делать промышленности. Может ли идея её вывода за черту города стать драйвером его пространственного развития? Глазычев В.Л.: Идея вывода не может стать драйвером ничего. Идеей может стать наполнение того, что там находится, и это вопрос существенный. Москва, например, сейчас решила, что территорию ЗИЛа приводить в чувство под жильё — это слишком дорого и сложно, потому что земля отравлена. Скажем, мой опыт консультации одного из химических предприятий показывает, что на 3,5 метра в глубину нужно было убрать грунт с 10 гектаров. Поэтому надо чрезвычайно серьёзно подойти к простому вопросу: что делать с этой территорией? Если мы выносим промышленность, то дальше что? Природа не терпит пустоты, и пустырь заполнится каким-нибудь стихийным рынком. Поэтому главное — позитивная программа, а освобождение территории — это уже тактическая, инструментальная операция, средство развития. Пока же обычно всё сводится к тому, что принимают решение о выносе, а речь-то должна идти о том, что выгоднее всего там разместить. Тогда есть шанс получить осмысленный, взвешенный, постадийный ответ. Когда нет такой идеи, управление на самом деле иллюзорно. — В Ростове у горожан сформировался менталитет «за нас давно всё решили». Это особенно заметно по явке на муниципальные выборы, которые большая часть ростовчан попросту игнорирует. Как переломить ситуацию? Глазычев В.Л.: Это означает, что в городе отсутствует сама технология включения жителей. Она появляется тогда, когда у них возникает возможность некоего контроля ближнего круга своего проживания. Это такая молекула городской среды, где сами люди — эксперты: мамы с колясками, автомобилисты, покупатели. Вопросы здесь такого рода: где парковаться? где помойка? И так далее. Здесь с людьми можно обсуждать развитие города без посредников — профессиональных экспертов, и это тоже способ управления. И ведь это никогда не войдёт в городской план: люди реагируют на конкретную яму, а не на слова о светлом будущем. Мировой опыт показывает, что если такая молекула — в крупных городах она составляет от 10 до 15 тысяч человек — вычленяется, то сквозь неё прорастают корни муниципальной жизни, появляются заинтересованность и чувство, что от меня что-то зависит. А просто так — с чего бы ему взяться? Действительно от нас ничего не зависит. — Вы могли бы привести пример из собственной практики, как это работает? Глазычев В.Л.: Много лет назад я ставил абсолютно чистый эксперимент. В средней руки городе Владимире был взят кусочек пространства, где жила всего-то тысяча человек, три улочки в частном секторе. Вопрос был поставлен так: есть ли в этой тысяче жителей достаточный конструктивный потенциал? Разными приёмами удалось провести систему конкурсов, определённых трюков — например, идёт группа людей с кинокамерой, останавливается, смотрит, обсуждает — тут же носы прилипают к стеклам, то есть идёт провоцирование интереса. Но главное — эта тысяча человек выдала пять достойных проектов. В одном случае это был трактир с русской кухней, потому что во Владимире как туристическом центре можно поесть креветок, но кашу съесть негде. Другой проект представила очень интересная дама с пятью детьми, которая сделала семейную гостиницу, ещё и ставшую инструментом воспитания детей, чтобы те включались в труд. Из пяти проектов три были осуществлены, а социологическое знание твёрдо показывает: у нас всегда существует 2,5–3 процента людей, у которых есть голова, руки и сердце. Весь вопрос — как этих людей вовлечь в работу? Они умны, колонной не побегут — значит, нужна работа, при которой сначала выйдут вперёд городские сумасшедшие, а потом надо иметь технологию их мягкого отсечения. — Правильно ли я понимаю, что вы говорите о самоорганизации снизу, но при этом люди должны представлять пределы своих возможностей? У нас ведь все хотят начать с ямы в асфальте, а закончить непременно спасением человечества. Глазычев В.Л.: Есть такой грех, ну так что же, это ведь управляемый процесс. Только это тонкое управление, ведь люди чувствуют ложь, обмануть их невозможно. Без профессионалов, которые участвуют в этой работе — их могут называть красивыми словами вроде «аниматоры» и т. д. — процесс не пойдёт. Всё зависит от компетентности тех, кто эту работу ведёт. — Как вы считаете, насколько продуктивен спор между Ростовом и Краснодаром из-за звания «южной столицы»? Глазычев В.Л.: На самом деле замечательно, что есть такое противостояние и конкуренция, что таких центров на Юге два и что они завистливо поглядывают друг на друга. У Краснодара налицо значительный ресурс развития, но он испытает серьёзные трудности в ближайшем будущем, когда сломается пирамида власти, которая выстроена в регионе и держится на одном персонаже. Когда такие пирамиды рушатся, всегда наступает период хаоса, а значит, Ростовской области сам бог велел воспользоваться этой перспективой — возможно, попытаться вырваться вперёд. Но при этом почему кто-то должен быть «южной столицей»? — Ростов себе это звание присвоил явочным порядком, став в свое время центром Южного федерального округа. Глазычев В.Л.: Стать столицей ничего, то есть административной конструкции, — это ещё ничего не значит. Есть, например, город Олбани, столица штата Нью-Йорк, и это — просто функционал: никакого хозяйственного или культурного значения эта позиция не имеет. Центр федерального округа — это локализация контрольной функции, которую реально эти округа исполняют. Люди любят символы, и символически да, Ростов — южная столица. Но вот отделили от ЮФО Северный Кавказ — вы что-то потеряли от этого, ощутили утрату? Вряд ли. — На ваш взгляд, улучшается ли в Краснодаре городская среда? Сами краснодарцы с иронией называют свой город станицей. Глазычев В.Л.: Думаю, что это уже неправда. В последние годы в Краснодаре идёт развитие, хотя многие вещи делаются не очень умно — спешка никогда не содействует росту качества. Но Краснодар действительно серьёзно раскрутился — без всякой связи с черноморскими курортами, прежде всего действительно как зональная столица бизнеса, сопряжённого с агроцентром, — это главное. Ростову этого не хватает — агросектор здесь отстал. — А Ростов вы можете назвать современным городом? Глазычев В.Л.: У Ростова налицо признаки города — прежде всего это интенсивность человеческого движения: здесь люди есть на улицах. Это вообще признак города: либо люди есть, либо их нет, как будто все куда-то разбежались — таких городов сколько угодно. В Ростове существует ощущение напряжённости жизни, здесь ходят быстрее, достаточно финансовой энергетики. Серьёзная городская традиция для постсоветской России — штука очень важная, но качество управления городским механизмом невысоко. Не потому, что люди дурны, а потому, что задачи перед ними не те ставятся. — Как вы оцениваете амбиции южных городов — Краснодара и Махачкалы — стать миллионниками? Это оправданный вектор развития? Глазычев В.Л.: Краснодар миллионником станет, это уже просто заложено в его структуре. Он тянет к себе людей, в том числе и со Ставрополья — тех, кого выдавливают кавказцы из восточной части края за наши же деньги, но это другой разговор. Махачкала — это всё равно не город, это такая большая относительно урбанизированная территория. — А можно ли утверждать, что потенциал малых городов Юга в целом выше, чем в остальной России? Глазычев В.Л.: У средних и малых городов есть шанс стать сервисными центрами агрокомплекса, который начинает развиваться шаг за шагом банковским, капиталистическим, жестоким образом, фактически формируя новое население, поскольку использовать имеющееся практически нигде невозможно — либо оно состарилось, либо деградировало по причине глубокого запойного пьянства. Эта проблема начинает решаться. У Юга в этом отношении потенциал больше, но у вас 20 лет было дурное руководство. Это, к сожалению, быстро не лечится. Но шансы есть — в Башкирии руководство было ещё дурнее, зато накопилась энергия, жажда изменения. — Может ли качество муниципального управления повысить замена выборных мэров сити-менеджерами? На Юге этот процесс сейчас стал довольно заметен. Глазычев В.Л.: Очень непростой вопрос. Дело в том, что я в принципе сторонник избираемости мэров, потому что это единственная школа демократии, которая вообще в стране реально может быть. Но по факту сегодня ситуация во множестве мест схвачена слившимися властно-силовыми полукриминальными конструктами, так что выборы ничего не изменят; наоборот, даже закрепят и легитимизируют тот разбой, который уже существует. Это не только на Юге происходит, а везде, где есть ресурсы — лесные, водные, земельные, любые. Сегодня остановить этот тренд я бы считал невозможным, но я настаиваю на том, чтобы его использовать в мирных целях. А это означает, что надо поднять качество работы сити-менеджера, или главы администрации, что предполагает его конкурсный отбор, обучение и квалификационный экзамен. Пока этого нет. Мы сейчас пробуем с моими коллегами через властные, партийные и любые другие механизмы включить это в реальную программу действий — надеюсь, что получится. — Где-нибудь в России система сити-менеджмента, на ваш взгляд, принесла плоды? Глазычев В.Л.: Какие могут быть плоды? Пока у нас сохраняется межбюджетная пропорция, при которой центр и регионы оказываются в неравных положениях, когда регион держит всё у себя, а города на коленях к нему, как к властному хану, должны ползти за копеечкой, мэр это или сити-менеджер — разница невелика. Поэтому главное здесь — это тема межбюджетных отношений. Второе — надо заново выращивать ситуацию, в которой избираемость мэров станет нормой. Боюсь, что на это уйдёт немало лет. — Не так давно мэрия Анапы инициировала вопрос о возрождении курортного сбора, но он в очередной раз был отклонен Минфином. Как вы думаете, нужно ли дальше добиваться введения этого важного для юга России налога? Глазычев В.Л.: Действительно, это единственный правильный путь — введение курортного сбора и его целевое направление. Алексей Леонидович Кудрин, конечно, тяжелый партнёр, но инициативу надо продавливать. Скажем, единственный путь приведения в чувство республики Горный Алтай — это всю её зафиксировать как курортную зону и брать курортный сбор с машин. Это требует просто политического давления — ещё и ещё раз. На Юге вряд ли это надо делать для одной Анапы — это должна быть целая зона: Анапа — Геленджик — вплоть до Туапсе. Надо объединяться и оказывать политическое давление, которое пересилит Минфин. Но меня всё время смущает этот разговор о пополнении городской казны. Чрезвычайно важны внебюджетные фонды, а это в одиночку муниципалитеты по действующему законодательству делать не могут — могут ассоциации муниципалитетов. А их пока нет. |

На развитие сайта