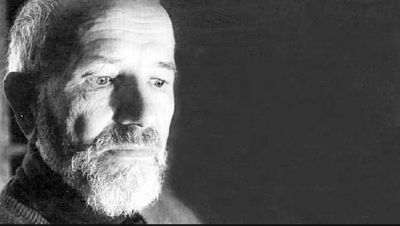

В.В.Бибихин

В.В.БибихинОн опыт из лепета лепит

И лепет из опыта пьет.

О.Э.Мандельштам

Мыслителю, филологу и переводчику, классику современной философии Владимиру Вениаминовичу Бибихину (1938 – 2004) принадлежит ряд замечательных текстов, посвященных проблемам детской речи. (Тема речи, языка – ключевая в творчестве философа Бибихина). В них содержится не только и не столько философское осмысление этого феномена, но и его проницательный психологический анализ, построенный на наблюдении и приводящий к неожиданным выводам. К сожалению, специалистам эти работы не очень широко известны. Это и явилось мотивом публикации на нашем сайте данного текста, который воспроизведен по изданию:

Бибихин В.В.. Слово и событие. М.: Едиториал УРСС, 2001.

Владимир КудрявцевЛепетом или лепетной речью называется слоговая непонятная речь детей, взрослых, находящихся в определенных душевных состояниях, и иногда иностранцев; в двух последних случаях чаще говорят о лопотанье. У детей лепетная речь начинается с двух–пяти месяцев жизни, выделяясь из крика, гуления и гукания, которые не имеют ярко выраженного слогового устройства. Нижнюю границу лепета установить намного труднее. Есть основания считать что лепет как примитивная способность сохраняется в течение всей жизни. У детей он идет на убыль с двенадцати месяцев по мере укрепления способности к общепонятной речи, но тем не менее продолжает занимать заметное место в их общей речевой деятельности по крайней мере вплоть до трех лет.

Интуитивно ясно, что в любое определение лепета должны входить семантические критерии. Отграничение лепета от крика, гуления, гукания по физиологическим и фонетическим признакам, например привлекая теорию слогообразующего механизма, менее затруднительно. Согласно этой теории, формирующийся механизм образования слогов связан с прерыванием потока воздуха преградой в горле, полости рта и т.д. Такой механизм должен образовывать слоги в основном типа согласный-гласный. Начало собственно слоговой речи по теории слогообразующего механизма надо приурочивать не к появлению слогов с глубоким

р, а к слогам с губными и зубными. Первые согласные ребенка — гортанные

р, г. Воспитатели не склонны считать их настоящими согласными. Специалисты в области детской речи также склоняются к мысли что появление этих согласных вызвано лежачим положением ребенка. Интересно, что к четырем — шести месяцам ребенок перестает их произносить, а потом, когда складывается его фонетическая система, оказывается что способность произносить эти звуки вообще им утрачена. Конечно, теория слогообразующего механизма остается лишь гипотезой.

Так или иначе, в первые месяцы жизни в общем потоке крика, рыдания, постанывания, хныкания, причмокивания, радостного визга у человеческого ребенка начинают появляться сочетания звуков с более или менее четко выраженным слоговым устройством. Кроме того что это слоги, то есть сочетания согласный-гласный (чаще всего

ба>) или другие, новый вид фонационной деятельности характерен тем, что слоги стягиваются в интонационно оформленные группы, отделенные одна от другой паузами, не обязательно по длительности; надо учитывать и паузы, обозначенные окончанием одного и началом другого интонационного рисунка. Вскоре появляется новая черта лепетной речи: слоги ее получают неравные ударения. Есть ли всё это у глухонемых? Согласно большинству наблюдавших его авторов, лепет глухонемых детей тоже артикулирован.

Очень скоро, к трем-пяти месяцам жизни слоговой характер лепета, его интонационные и акцентные характеристики становятся настолько четкими, что он на всех воспитателей и исследователей производит впечатление разговора, беседы, монолога, «особенно когда слушаешь ребенка из другой комнаты». В то же время наряду с лепетом, хотя и в какой-то мере вытесняемые им, продолжают вполне сохраняться неслоговые виды звукопроизнесения, крик, нытье, заливистый экстатический визг, различные неопределенные хмыкания, поскрипывания. Применяя термин из зоологии, всё подобное называют жизненными звуками, выделяемыми организмом при любой жизнедеятельности.

Выделяются ли звуки лепетной речи из общей массы жизненных звуков по другим характеристикам кроме фонетических? Как правило воспитатели и исследователи, иногда неосознанно или случайно, выделяют лепетную речь из всех других проявлений звуковой деятельности. Это почти всегда делается по телеологическим соображениям, в виду ее будущего ожидаемого развития. Лепетная речь в большей степени чем другие виды произносимых ребенком звуков походит на взрослую, потому естественно воспринимается как особое явление. Вместе с тем ясно, что как в плане синхронного изучения, так по-видимому и с точки зрения самого ребенка (поскольку лепет глухих детей не подражателен) соображения телеологического порядка здесь неуместны.

Лепет естественным образом выделяется из общей массы звуковой деятельности как наиболее высоко организованная среди всех ее видов, наблюдаемых на данном этапе. Однако это чисто количественное отличие. Так или иначе анализ, проводимый без привлечения семантики, в принципе не может сказать нам, является ли лепет лишь более сложным и высоко координированным видом жизненных звуков или он представляет собой радикально иное явление.

Существуют две теории, согласно которым между жизненными звуками и лепетом имеется качественное различие. По одной из них особенность и отличие лепетных звуков в том, что они возникают в результате имитации ребенком слышимой им взрослой речи или же что они, возникнув как ступень развития голосового аппарата, приобретают исключительные свойства в результате стимуляции взрослой речью. По другой теории лепетная речь существенным образом отличается от первых непроизвольных звуков ребенка тем, что она уже обладает всеми основными чертами настоящей взрослой речи.

Теория имитационного происхождения лепета во втором ее варианте (лепет возникает вначале как естественная и необходимая ступени звуковой способности, но стимулируется подражанием взрослой речи) получает фактическое подтверждение при изучении глухонемых детей. У них от рождения слогообразующий аппарат появляется и они начинают издавать звуки лепета, но развития, наблюдающегося у нормальных детей, не происходит. В этом свете выглядит очень правдоподобным предположение, поддерживаемое в настоящее время большим числом специалистов, что способность к слоговой, интонированной и акцентированной звуковой деятельности является наследуемой чертой человека и закодирована в информации, которую несут хромосомы. Как и все характеристики живого организма, эта способность нуждается для своей реализации в питательной среде, какою является окружающий говорящий коллектив или по меньшей мере какого-то рода механизм обратной связи через слух. Существует большое число наблюдений, недвусмысленно говорящих, что мощное стимулирующее воздействие на развитие лепетной речи окружение оказывает независимо от того, звучит ли в нем речь взрослых

или лепетная речь других детей.Самые выпуклые особенности стимулированной лепетной речи заключаются в следующем. Во-первых, стимулированный сегмент лепета не является имитацией в привычном смысле слова. Несмотря на то, что ребенок проявляет способность к звуковой имитации уже с двух месяцев жизни, стимулированный сегмент речи ни по артикуляционному, акустическому, фонетическому составу, ни по длительности, ни по интонации не является сколько-нибудь тщательной имитацией стимула. У ребенка того возраста, о котором идет речь, имитирующая звуковая деятельность, с одной стороны, и стимулированная, с другой, это две совершенно разные вещи. Во-вторых, стимулированная лепетная речь, несмотря на то, что в каждом отдельном случае она даже в самой приблизительной мере не является имитацией стимулирующей речи, с течением времени по всем основным параметрам — по фонетическому составу, по типичным интонациям, по акцентным характеристикам, по темпу и ритмике — так или иначе уподобляется стимулирующей. Частным случаем этого явления можно считать то, что будучи в самом своем начале интернациональным, лепет постепенно приобретает национальные фонетические черты. Мнение преобладающего числа специалистов склоняется к тому, что люди рождаются с приблизительно одинаковыми фонетическими задатками и лишь влияние языкового окружения приводит к тем разительным различиям, которые наблюдаются в звуковом (фонетическом, мелодическом, тембровом и т.д.) арсенале разных языков. В случае чистой имитации такой постепенной корректировки у ребенка не наблюдается; наоборот, удивляющая наблюдателей способность самых маленьких детей к имитации звуков не развивается с возрастом, а может быть даже постепенно гаснет.

Лепет ребенка по своей природе не имитация. Он представляет собой свободную игру только что возникшей у него способности к слоговой речи, которая на выходе дает нечто существенным образом отличное от речи, звучащей вокруг. Характеристики лепета детерминированы в большой мере изнутри. Можно говорить о стратегии, которая руководит процессом уподобления и заключается в умении в каждый данный момент воспроизвести лишь какую-то определенную черту образца и кроме того устанавливать очередность воспроизведения черт образца. Во всяком случае развитие лепетной речи задействует разные психические механизмы. Насколько они сложны, показывает тот общеизвестный факт, что лепетная стимулированная речь не всегда немедленно следует за стимулирующей, она может возникать много времени спустя после стимула. В промежутке ребенок обдумывает свой ответ на вызов окружения. Приходится говорить о самостоятельном стимулированном развитии речи.

Что

значит лепет? Все ранние звуки ребенка рассматриваются как отражение того, чем захвачен весь его организм, прежде всего состояний благополучия и неблагополучия. В самом факте отражения сомнений нет. Что касается материала отражения, то здесь возможен целый диапазон мнений, от убеждения, что первый крик новорожденного есть возглас изумления и гнева (Кант), до мнения, что вплоть до третьего года жизни речевые проявления ребенка не отличаются ни в чем существенном от выкриков шимпанзе. Интуитивное ощущение, что детские фонетические упражнения что-то значат, принимает две основные формы. Согласно одному мнению звуковая деятельность очень маленьких детей отражает лишь физиологические процессы, происходящие в организме. Но совершенно очевидно, что она отражает также и специфически человеческие процессы, чувства довольства, восторга, возмущения, осуждения, жалобы. Те, кто придерживается этого второго взгляда, склонны считать, что как раз физиология лишь в малой мере находит себе отражение в ранней речи и что главное место тут занимают оценки ситуации по признаку хорошо-плохо. От малограмотных матерей можно слышать, что крик ребенка ничего не значит в том смысле, что в нем не выражены ни голод, ни боль, а просто ребенок «поёт» точно так же, как мог бы петь печальную или веселую песню взрослый. Сюда же относятся наблюдения, что ребенок начинает плакать когда вокруг ссорятся или что ребенок чувствует присутствие «нечистого мужчины».

Оставив в стороне проблему крика, гукания и гуления, будем говорить только о лепете.

Первая оценка, которая могла бы быть дана лепету, касается степени выраженных в нем удовольствия или неудовольствия. Исходя из субъективных ощущений, которые из-за убедительности их выражения обычно ярки и почти всегда одинаковы у самых разных людей, легко установить градацию степеней удовольствия и неудовольствия.

Не очень трудно согласиться и в отношении основных функциональных типов лепета, например, в очень условной систематизации: 1) лепет во сне, полусне и сразу после сна; 2) рассуждения через некоторое время после пробуждения; 3) разговоры со взрослыми; 4) подражания

факту взрослой речи; 5) односложные выкрики повеления и самовыражения; 6) ораторские выступления; 7) жалобы; 8) лепет при удалении взрослого; 9) лепет наслаждения, переходящий в радостные визги. Лепет при удалении взрослого, например, представляет собой обычно ясную, отчетливую и громкую фразу, разнообразную по набору слогов. При простом отдалении взрослого она может звучать мажорно, с такими интонациями, как если бы двое человек перекликались в темноте из разных концов зала. При полном исчезновении взрослого фраза звучит более отрывисто и патетично и за ней часто следует плач.

Во всяком случае при самом поверхностном наблюдении лепета ребенка уже бросается в глаза, что он отражает переживания такой нюансированности, какая успешно выдерживает сравнение с нервно-психической жизнью взрослого. Самые тонкие, едва угадываемые в своих мотивах изменения в психическом состоянии отражаются на объеме лепета, его темпе, ритме, громкости, мелодике, интонации. Самыми длительными и разнообразными лепетными высказываниями являются ораторские монологи, которые могут длиться несколько минут, имеют свой пик увлеченности и постепенно угасают с ослаблением энтузиазма. Они начинаются только в хорошем расположении тела и духа, чаще вечером.

Важно не забывать что все эти голосовые проявления представляют собой врожденные выразительные средства человека. Поскольку между ритмом, мелодикой, интонацией, тембром, наличием обертонов в голосе, с одной стороны, и артикуляцией, с другой, нет никакой ощутимой физиологической границы, совершенно естественно было бы предположить что определенные артикуляции лепета не в меньшей степени чем например интонация способны естественным (врожденным) путем отражать душевные события.

Интересно, что если бы дело обстояло так, то существа разумной природы, пользующиеся звуковой речью, основанной на артикуляционном смыслоразличении, оказались бы в состоянии понимать, т.е. отождествлять с теми или иными психическими состояниями естественную, непроизвольную интонацию, ритмику и т.д., но совершенно не смогли бы понять естественной, непроизвольной артикуляционной модуляции голоса. Иными словами, произошло бы как раз то, что имеет место: взрослые чрезвычайно легко истолковывают мелодику, ритмику, интонацию детской речи, но совершенно не могут понять тех ее семантических черт, которые связаны с артикуляцией. Другими словами, как глухонемые, развившие двухъярусный мимический язык, начинают хуже воспринимать естественную непроизвольную мимику людей, пользующихся звуковой речью, точно так же последние не могут понять естественной (врожденной) артикуляционной семантики. Так почти не несущий на себе смыслоразличительных функций мелодический рисунок европейской речи звучит намеком на какую-то семантическую значимость для китайца.

Способ, каким ребенок пользуется своей лепетной речью, возможно несколько прояснится при сравнении с чертами ранней детской речи во второй половине второго года жизни. Если с точки зрения фонетики полуторагодовалый — двухлетний ребенок, пытающийся воспроизвести звуки взрослой речи и делающий при этом ошибки, понятные при особенностях его артикуляционного аппарата, в общем и целом подобен взрослому, старающемуся правильно произнести слова иностранного языка, то с точки зрения семантики он представляет собой более специфическое духовное явление. Учащийся приписывает иностранной словоформе конкретное значение, обычно вводя это значение в более строгие рамки чем те, какие есть в самом изучаемом языке. Если учащийся допускает неразрешенные языком расширения употребления слова, то только потому что расширение подобного типа имеется в его родном языке и он не подозревает, что в изучаемом языке такое расширение может оказаться под запретом. Скоро в отношении семантических расширений такого типа развивается излишняя осторожность, опять же приводящая к тому, что изучающий начинает избегать совершенно допустимых употреблений слова, если они не даны в учебнике (преподавателем), и именно на том основании, что такое же точно расширение разрешено в его языке. В типичном случае изучающий иностранный язык ограничен при употреблении слов теми значениями, которые встретились в тексте урока, найдены в словаре. Применение слов в неизвестных ранее значениях почти не практикуется.

И вот самая характерная особенность усвоения детьми взрослого языка. У них почти полностью отсутствует характерная для взрослых критическая способность ограничения своего словоупотребления тем, что принято. Полуторагодовалый ребенок называл яблоки

япи. Увидев впервые арбуз, он сразу же уверенно назвал его

япи, хотя размеры и цвет его не шли ни в какое сравнение с хорошо известными ему яблоками. Ребенка поправили, но он продолжал называть арбуз

япи, а правильное название так и не усвоил. В возрасте года и одиннадцати месяцев, впервые увидев грейпфрут, он с той же уверенностью и определенностью назвал его яблочком. Характерна быстрота таких непредвиденных называний. Здесь редки случаи нерешительности, обращения к взрослому за позволением назвать вещь, явление так или иначе. Называние происходит спонтанно и уверенно, с радостью первооткрывателя. Когда у ребенка всё же возникает сомнение в правильности своего словоупотребления, он опять же не склонен обращаться к взрослому за помощью, а просто произносит слово менее громко, в очень сомнительных случаях еле слышно. Неуверенности другого порядка — называется ли эта вещь так или она называется как-то иначе — на первых двух годах жизни, похоже, вообще не знают. Тем более что вещь, не имеющую имени, всегда можно обозначить жестом. С наступлением возраста вопросов ничего в сущности не меняется. Обычно вопросы о названии задаются в спокойном состоянии, когда не пришел острый жизненный интерес к предмету. Когда же в вещи ощущается жгучая потребность, возвращается прежняя уверенность именования или восстанавливается в своих правах жест: «Мама, дай

ета, е-та!».

Малыш чувствует себя в полном праве давать новым вещам имена, почти не беря в расчет то обстоятельство, что место возможно занято и данная вещь уже имеет в языке взрослых себе название. Он властный хозяин имен вещей. Полуторагодовалая девочка часто слышала, как взрослые считают ей ступеньки, по которым она сходит с крыльца. Скоро она сама спускаясь с них стала в такт своим шагам говорить

ватити (два-четыре), с мерным ударением на первом и последнем слогах. В год и семь месяцев она закрепила это свое слово за металлическими деньгами и копейку со стола просила словами

«на ва-тити!». Одинаково назывались и бумажные деньги. В год и девять месяцев, впервые увидев абаку, она назвала ее тем же словом. В год и одиннадцать месяцев она сказала

два — титии, указывая на гербовую печать на документе.

Ограничения такому широкому именованию явно существуют, однако они идут опять же больше от самого ребенка. Он вовсе не хочет называть любое множество предметов одним и тем же именем или жестом, чего можно было бы ожидать по принципу минимальной затраты психической энергии в том случае, когда для него вообще не существовало бы запрета на методику именования. Его именования следуют строгой логике познания мира в свете сквозных архетипов (о детской философии мира надо говорить особо). Ребенок, назвавший яблоком арбуз, не назвал так гранат и не применил своего слова «два-четыре» к пальцам, хотя взрослые очень часто перебирали пальцы на его руке, считая их по порядку.

Хотя для малыша неважно, что вещь, которую он сам хочет назвать определенным образом, может уже иметь какое-то иное название, он не имеет ничего против того чтобы употребить и название, данное взрослыми. Замена старого слова новым происходит исподволь и постепенно, причем существует период когда употребляются оба слова вперемежку. Перенимая слова, дети не заимствуют или с очень большим опозданием заимствуют соответствующие нормы словоупотребления: у них есть свои, всегда поражающие оригинальностью. Дети говорят как бы всегда на другом языке, во всяком случае они всегда думают по-своему.

Словоупотребление взрослых усваивается детьми не с нуля, а путем постепенной переработки и видоизменения изначально уже имеющейся у них способности именования.Характер этой способности проявляется рано. Крик ребенка при рождении и в первые месяцы жизни действует на любого взрослого неотразимым образом. Мы не встречали людей, которые могли бы отнестись к нему равнодушно [1]. Даже при большом желании его трудно объяснить как выражение голода или боли. Это мало вяжется с фактом детской анестезии, особенно сильной в начале жизни, когда все жизненные функции как бы окутаны плотным покрывалом, через которое лишь в очень ослабленной форме до нервных центров доходят чисто физические раздражения. Крик часто прекращается моментально при взятии ребенка на руки, а физиологическое состояние не может изменяться с такой быстротой. Детская анестезия касается лишь физических ощущений и едва ли распространяется на высшие душевные способности, возможно даже способствуя их развертыванию. Нет причин считать что ранний крик не выражает весь жизненный опыт растущего человека.

Если в крике дают о себе знать одиночество и страх, то лепетная речь отражает ощущения противоположного рода, в ней отчетливо слышны интонации довольства, бодрости, радости. Их можно назвать смыслом лепета. В крике ощущения выражаются почти неразличенно и его трудно классифицировать иначе как по интенсивности. Лепет, наибольшее развитие которого приходится примерно на седьмой месяц жизни, выражает явно разнообразные и, возможно, четко разграничиваемые чувства. Появляются особые сочетания звуков в тоне энтузиазма или убеждения.

Усилия многих исследователей в течение долгого времени были направлены на то, чтобы выявить элементы лепета, которым можно было бы приписать постоянное значение. Безусловных успехов здесь не достигнуто. Многие авторы убеждены, что такие элементы существуют, надо лишь упорнее искать. Возможно, однако, расшифровать звуки лепета в принципе невозможно, поскольку, как говорилось выше, они не поддаются переводу на взрослый язык нашей культуры.

В этом смысле о многом говорит парадокс первого слова. Например, раннее

мама не только в общем потоке лепета, но и при изолированном произнесении, скажем при обучении ребенка этому слову, производит, произнесенное младенцем, странное впечатление ненаправленности, расплывчатости. Ни поворота глаз в сторону матери, ни какого-либо другого жеста опознания на первых стадиях не наблюдается, не говоря уж о том что это слово не служит для обращения или зова. В то же время оно несомненно сопровождается глубоким переживанием. Первое слово не только не выделено с точки зрения конкретности смысла из слов лепета, но и как будто бы осмыслено меньше чем лепет! Среди лепетных фраз можно явно уловить комплексы с тонко разграниченными смыслами, а в поведении ребенка, впервые произносящего слово

мама или другое слово взрослого языка, часто наблюдается специфическая несфокусированность. Первое слово долго не имеет статуса слова, не связано с определенным смыслом. В нем продолжается семантическая неопределенность слогов лепета. Но в нем снята убедительная чувственная семантика лепета и тем самым высвобождено пространство для заполнения другим уровнем смысла.

Комплексы переживаний, наполнявших лепет, развертывались на ином уровне чем те понятия и смыслы, какие мы можем предложить детям. Судя по данным самоанализа, они состояли из текучих ощущений передвижения и сталкивания неотождествленных масс и сопровождались быстро меняющимися впечатлениями удовлетворения и неудовлетворения. Орган восприятия этой идиоритмичной смены состояний мира и связанных с ними удовольствия и неудовольствия можно назвать общим чувством. Оно разнообразно связано с качеством и количеством показаний пяти (десяти) органов чувств и обеспечивает теснейшую координацию с миром.

Ребенку предлагают во взрослом языке членение реальности, просят разобрать ее по признакам, которые ему еще мало что говорят. До сих пор он следовал состояниям своего общего чувства и его архетипы расчерчивали для него мир с нашей точки зрения вкривь и вкось. При входе матери в комнату лепетная речь принимала характер радостной уверенности. Но смыслом речи была не мать и не факт ее появления в комнате, а вздымающееся движение общего чувства, отвечающее тому обстоятельству, что события приняли благоприятный оборот. Внутри широкого импульса, идущего от общего чувства, мало заметно место, занятое восприятием изменений, которые произошли в показаниях органов чувств. Ребенок реагирует во всяком случае не на фигуру и не на личность матери, а на изменение всей своей ситуации к лучшему. Лепетная речь констатирует не зрительный образ матери, а оправдание экспектаций, изменение тонуса организма, учащение работы сердца при имитирующем вход матери невольном движении младенческого тела и т.д. В другой раз вид матери не вызовет такой реакции.

Смысл, подлежащий выражению во взрослом слове, совершенно иного порядка чем тот, который оживлял таким образом лепетную речь. Ребенок, дававший в звуках голоса выход общему чувству, должен теперь по настоянию взрослых обратить внимание на детальное устройство внешнего мира. Очевидно, что никакой природной необходимости для перехода от языка общего чувства к языку взрослой рациональности нет, и можно представить себе цивилизацию, где основным языком был бы такой же, как у ребенка, только окультуренный. Чтобы внушить взрослые рациональные навыки ребенку, мать в общении с ним инстинктивно пытается переводить свои сообщения по мере возможности на врожденный ребенку язык общего чувства. Как всегда, такой перевод наносит ущерб обоим языкам. Интонационные и ритмические рисунки остаточной лепетной речи периода овладения языком взрослых, всё еще поражая богатством мелодики, уже ни в какое сравнение не идут с тем, что можно было слышать в период от полугода до года его жизни. Лепетная речь в более позднюю эпоху (к ней теперь можно причислить и заученные без понимания слов песенки и стихи) становится менее богатой, более монотонной, бормочущей. Ребенок пытается перенести теперь навыки своей прежней природной речи на новую, культурную; он подобен актеру, для успеха выучивания читающему длинные реплики и монологи с выражением. Интонирование, окрашивание ребенком

каждого взрослого слова особая огромная и мало исследованная тема. Говорить ровным голосом он научится очень не скоро.

Почему ребенок всё-таки сравнительно легко в конечном счете переключается со своего языка общего чувства на язык культуры? В опоре на что родители, старшие в общении с годовалым ребенком преодолевают языковой барьер? Почему взрослый язык, дискурс цивилизации оказывается способен почти без остатка вобрать в себя ранний язык чувства.

Дело по-видимому в том, что и зрелый язык культуры и ранний язык чувства имеют одинаковую основу, которая и позволяет младенцу с такой смелостью брать в свои руки инструмент взрослой речи в уверенности, что он сможет им пользоваться. Язык впитывается младенцем вовсе не в первую очередь как средство общения между ним и другими лицами, тем более что различение между своим телом и окружением у него далеко не так отчетливо как у нас; деловые черты нашего языка первоначально имеют для ребенка

другое наполнение.

Приведем примеры легко наблюдаемого рода. Ребенок, весело играющий с матерью, в один из моментов этой игры становится на ее колени, приближает свое лицо к ее лицу, берет ее за щеки (жест, ранее обозначавший у ребенка в отношение к себе указание

вот я) и говорит: «Это матушка». Ясно, что адресат этого высказывания не мать и его цель не в первую очередь общение с матерью, хотя конечно и общение с ней тоже. Адресат высказывания тем не менее есть. Попробуем его найти. Но сначала еще пример. Одиннадцатимесячный ребенок при виде собаки и кошки импульсивно, громко, с движением всем телом или по крайней мере головой вперед произносит

ав, первоначально с поразительно точной имитацией лая собаки. К годичному возрасту интонация звукоподражания отпадает, голос становится тише и ровнее. В год и месяц

ав произносится очень тихим, спокойным голосом при каждом случае появления собаки в момент ее появления, не имея черт сообщения взрослому об увиденном и производя впечатление невольного комментария, свидетельства о ситуации. Третий пример наугад. Уроненный из коляски в возрасте год и два месяца и больно ушибшись, ребенок неистово плачет две-три минуты, потом спокойно и чисто произносит

бах и тут же перестает плакать.

Адресат подобных высказываний не столько взрослый собеседник, сколько некая сущность, которую можно было бы условно назвать держателем языка или авторитетом языка. Явное обращение поверх присутствующих к держателю языка наблюдается сравнительно редко. Обычно даже при воображаемом разговоре ребенка по телефону психологический облик адресата выступает более или менее отчетливо. Однако он никогда не выступает настолько очерченно, чтобы всё содержание разговора можно было объяснить только потребностями общения с этим и лишь с этим адресатом. В какой-то мере любая речь ребенка — да по сути и взрослого, только гораздо менее явно, — выходит из круга всех зримо присутствующих адресатов. Речь ребенка невозможно понять, если не рассматривать всякое вообще его высказывание как обращенное сначала к невидимому субъекту, держателю языка, и лишь через него — к реальному адресату в той мере, в какой этот последний постепенно кристаллизуется.

Ребенок свидетельствует перед авторитетом, к которому прежде всего обращена его речь, о том что происходит в мире. Пользуясь своей способностью, в которой он не сомневается, способностью давать имена происходящему, он обличает действительность, указывает ее черты, произведшие на него впечатление. Потребность в таком деловитом обличении для ребенка, похоже, так велика, что он пожертвует ради нее своими временными интересами. Общаясь с окружающими, ребенок не подчиняет свою речь интересам этого общения, да и всякое общение для него это тоже в первую очередь обличение действительности перед держателем языка, только такое, в которое вовлечены еще и собеседники. Интересно, что постоянная апелляция к невидимому и неизменному авторитету не только не мешает общению, но может быть впервые только и делает его возможным. Это опять же касается и взрослого мира.

Подведем итог. Человеческий ребенок и до того как научится говорить не молчит. Уже его лепет независимо от того, имеют ли смысл отдельные слоги или нет, полон другим, более общим и глубоким смыслом обращения, причем вовсе не обязательно к ближайшему взрослому; не случайно дети лепечут и совершенно одни в пустой комнате. Лепет, язык общего чувства, отличается от зрелого языка культуры, разума и планирующей воли почти во всем кроме одного, но самого главного: и тот и другой язык в первую очередь показание, свидетельство о мире, каким человек его ощущает и видит.

Поэтому уже самое раннее общение ребенка со своим окружением проходит не под знаком просьбы, а под знаком вопроса. Ребенок посвящает язык, этот инструмент выявления лица мира, в первую очередь не удовлетворению своих инстинктов и потребностей и даже не своему приобщению к миру взрослых, сколько обличению этого мира, как если бы у младенца заранее имелось представление о том, каким этот мир должен быть. Представления такого у него конечно нет, но зато у него есть очень ранний навык выкрикивания, выпевания, разглашения своей ситуации, именования своей вселенной. Ребенок своим первым криком и лепетом, так сказать, выносит сор из избы; ни у кого не прося на то разрешения, он по-своему высказывается о мире, сообщает невидимому третейскому судье о своем самочувствии со смелостью, много примеров которой может видеть каждый во всяком новом пришельце в наш мир.

Почему так радует эта дерзновенная распорядительность ребенка, заранее уверенного в своем праве на равных судить о мире и сообщать о своих суждениях? Способность, едва придя в мир и еще совсем не разобравшись в его деталях, уже говорить о нем — пусть непонятно, но так, что остается лишь наполнить смыслом или осмыслить заранее готовое высказывание, — ощущается нами как залог того, что ребенок несет с собой мир не только в смысле вселенной, но и в смысле потенциального принятия действительности, примирения. Даже если после этого общение подростка с близкими не удастся, примет характер борьбы, причиной здесь будет всё то же спасительное для культуры ощущение молодым существом своего неотчуждаемого права на сообщение о мире как он есть, на свидетельство о его истине.

19741. Этология описывает сходное явление в животном мире.

На развитие сайта